Rencontre avec un vieux monsieur qui a collectionné plein d’outils anciens dont une meule à soja (pour faire le lait de soja), un outil pour fabriquer des sandales en fibres, … et le petit truc pour que les hirondelles ne salissent pas votre maison…

Catégorie : culture et histoire

Luoyang

Plusieurs fois capitale entre la dynastie des Zhou orientaux (-771 av. J.C.) et celle des Tang (jusqu’en 907 AD), cette ville est située à 850 km au sud de P3kin et au sud du Fleuve jaune dans la province du Henan. Il s’agit aujourd’hui d’une « petite » localité d’un peu plus de 7 millions d’habitants. Le week-end que j’y ai passé c’est essentiellement centré sur le bouddhisme car c’est dans cette ville qu’a été construit le premier temple bouddhiste du pays et non loin de là que se trouve encore aujourd’hui le célèbre monastère des moines shaolin.

Mais commençons par la vieille ville, entourée d’un rempart (entièrement reconstruit) et ne comprenant essentiellement qu’une longue rue commerçante (entièrement reconstruite elle aussi).

La porte – barbacane nord de la ville.

La rue commerçante et du street food.

Le Temple du Cheval blanc

Le Temple du Cheval blanc, situé à Luoyang, est considéré comme le plus ancien temple bouddhiste du pays (mais quasiment entièrement reconstruit lui aussi). En 68 de notre ère, deux moines bouddhistes indiens, ont été amenés en ces lieux pour traduire en chinois les sutras (livres saints du bouddhisme).

En 64, l’empereur Mingdi de la dynastie Han vit en rêve un être auréolé de lumière arriver par les airs depuis l’ouest. Un de ses ministres ayant proposé qu’il pourrait s’agir d’un dieu appelé Bouddha, aurait été envoyé vers l’Inde à la recherche de son effigie. Il se serait arrêté dans l’actuel Afghanistan, et en revint avec les moines indiens Kasyapamatanga et Dharmavanya (ou Dharmaraksa). Ceux-ci apportaient des effigies du Bouddha et le Sūtra en quarante-deux articles, premier texte bouddhique parvenu en Chine selon la tradition.

Le nom du lieu viendrait du cheval qui les a amené d’Afghanistan. Les moines ne connaissaient pas le chinois et leur traduction fut donc laborieuse ce qui fit que le bouddhisme resta longtemps réservé à une élite. Les Sutra seront retraduites en 652 (comme je le signalais ici).

Les deux chevaux en pierre à l’entrée du temple ont été récupérés ailleurs par Chiang Kai Shek, en 1935, qui se plaignait qu’un temple du cheval blanc n’ait aucune représentation de chevaux.

Le temple a une structure classique pour les temples bouddhistes chinois : plusieurs bâtiments dédiés à Bouddha et à d’autres dieux (dont les rois des 4 directions) en enfilade avec chacun une petite cour à l’avant et flanqués de petites annexes dont la tour du tambour et celle du gong. Et devant chaque temple un brûloir d’encens et quelques gens qui prient.

Le plus vieux bâtiment (dont seuls les soubassements sont d’époque) est celui où les deux moines ont traduit les sutras.

Ce moine est le moine japonais qui amena le bouddhisme de Chine au Japon au VIIIème siècle (certains historiens parlent d’apport plus précoce de Chine et de Corée).

A côté de l’ancien temple, un espace consacré au bouddhisme international avec des pagodes indiennes, birmane et thaï.

Les grottes de Longmen

Dernière étape de ce week-end « bouddhique », les grottes de Longmen (en anglais « Longmen grottoes » – oui, ce dernier mot existe bien en anglais et indique une grotte naturelle ou artificielle utilisée par l’être humain !). Il s’agit d’une falaise, le long de la rivière Yi (affluent du Fleuve jaune), creusée de 2345 grottes et niches (dont seulement deux grottes naturelles) et peuplées de quelques 100 000 statues de Bouddha (de toutes tailles).

Les premières grottes datent de 493. On voit une évolution des styles : les premiers bouddhas sont hiératiques et idéalisés mais petit à petit (et notamment avec la deuxième traduction des sutras dont j’ai déjà parlé), le bouddhisme chinois a considéré que bouddha pouvait être chacun d’entre nous et donc les styles ont évolué vers des bouddhas plus proches des individus.

Quelques vues globales du site (mais en fin de journée d’où la mauvaise lumière).

Rares sont les grandes figures de bouddha encore intactes. Selon les uns (notre guide sur place), ce serait la faute des archéologues occidentaux sans complexes du début du XXème siècle (on en trouve au musée Guimet à Paris), selon les autres (guides papiers occidentaux), se serait essentiellement dû aux Gardes rouges lors de la Révolution culturelle (1966-1976)… Je miserais sur un mélange des deux…

Un grand bouddha de 14m de haut (rien que son oreille fait 1m30) trône au milieu des autres niches.

Et au milieu du calcaire de la falaise quelques affleurement d’une roche très particulière qu’on ne trouve que dans cette région du pays. Des cristaux incrustés dans le magma forment comme des fleurs.

Repères sur l’histoire du pays – 3

Après l’âge d’or des dynasties Han, entre le IIIème siècle (220, chute de l’Empire Han) et le XIIIème siècle, une série de dynasties se succèdent entrecoupées parfois de périodes de décentralisation.

La période des Trois Royaumes qui marquait la fin de l’empire Han après une lente agonie de celui-ci, voit un empire s’établir au nord autour du Fleuve jaune (Wei), un empire vers l’est (Shu) et un empire au sud (Wu). Les empires sont pris en mains par des chefs de guerre et des familles aristocratiques. Cette période est aujourd’hui assez populaire par des films et jeux vidéo (Dynasty Warriors). C’est une période où Lao Tseu (taoïsme) est quasiment divinisé et où le confucianisme perd de l’importance, les gouvernements étant trop faibles pour imposer une pensée dominante.

Les Jin du royaume du nord (Wei), issus de l’aristocratie, prennent d’abord le contrôle de ce royaume puis, suite à des successions chaotiques, envahissent les deux autres royaumes et réunifient l’Empire en 280. L’historiographie distingue deux sous-périodes, celle des Jin Occidentaux (265-317) et celle des Jin Orientaux (317-420) suivant l’emplacement de leur capitale et leur mainmise territoriale. Pour les premiers, une de leur première capitale fut Luoyang que j’ai eu l’occasion de visiter (voir articulets correspondants). Comme vous le verrez, la dynastie Jin occidentale fut un moment d’expansion du bouddhisme.

La première dynastie Jin, tombe sous les coups des « barbares » (non-chinois suivant les chroniques – Annales des Printemps et des Automnes des Seize Royaumes) qui forment une vingtaine des royaumes très mouvants et sporadiques dans le nord. Les Jin se replient sur le sud-est du territoire avec donc le développement d’une culture méridionale.

Les barbares en questions sont les tribus nomades ou semi-nomades du nord (dont les Xongniu, originaires de Mongolie – et dont sont issus les Huns – , des tribus venues de Mandchourie ou de l’ouest).

La période qui s’étend jusqu’en 589 va voir se succéder, au nord, comme au sud, différentes dynasties mais va surtout cristalliser une différence culturelle nord-sud (que le régime actuel tente de minimiser). Le nord va notamment développer des contacts vers l’ouest avec le développement de la Route de la Soie jusque vers la méditerranée. Le sud va privilégier des routes maritimes vers le sud, la péninsule indonésienne et jusqu’à l’Inde voire plus loin.

La production culturelle et artistique ne semble pas trop souffrir des aléas de la politique et des périodes de guerres.

La dynastie Sui (581-618) va mettre fin à 4 siècles de division et va réunifier le pays. Il s’agit d’une dynastie issue d’un des royaumes du nord. S’ouvre avec cette dynastie une période de grands travaux : construction du Grand canal entre P3kin et Hangzhou (1794 km – plus ancien canal du monde encore en activité), reconstruction et expansion de la Grande muraille.

C’est aussi une période d’expansion du bouddhisme dans la pays.

La dynastie Tang (618-907 presque en continu – dont la capitale sera un temps Luoyang – voir articles correspondants), succède à la dynastie Sui et mène l’Empire à un premier moment de modernité avec notamment les plus grandes villes du monde d’alors. Elle se caractérise par un État très centralisé, un rayonnement culturel et commercial important et à longue distance (des milliers d’étrangers arrivent dans le pays : Perses, Arabes, Indiens, Malais, Cingalais, Khmers, Chams, Juifs et Chrétiens nestoriens), des innovations comme l’imprimerie avec des blocs de bois, un développement rural important (canaux d’irrigations pour la culture du riz et du millet, soc de charrues, fumier, thé)…

C’est aussi une période où les femmes, malmenées par l’historiographie d’ici, ont joué un rôle important comme impératrices gouvernant parfois seules l’Empire (Wu Zetian – 624-705 – considérée par certains comme la « seule » impératrice régnante).

Après une série de révoltes dans les dernières décennies du IXe siècle, la dynastie Tang s’éteint en 907, alors que son empire avait été dépecé.

Comme vous le lirez par ailleurs, cette période fut encore celle de l’expansion d’un bouddhisme typiquement local (avec le développement d’un art bouddhique), le taoïsme restant bien présent et le confucianisme reprenant du poil de la bête.

On passe ensuite à une période trouble appelée la période des 5 dynasties et des 10 royaumes. Juste pour le plaisir et parce que c’est plus compliqué que les rois de France (et à fortiori de Belgique) :

Les Cinq Dynasties sont :

- Liang postérieurs (907–923)

- Tang postérieurs (923–936)

- Jin postérieurs (936–947)

- Han postérieurs (947–951 ou 979, si les Han du Nord sont considérés comme faisant partie de la dynastie)

- Zhou postérieurs (951–960)

Les Dix Royaumes sont :

- Wu (907–937)

- Wuyue (907–978)

- Min (909–945)

- Chu (907–951)

- Han du Sud (917–971)

- Shu antérieurs (907–925)

- Shu postérieurs (934–965)

- Jingnan (924–963)

- Tang du Sud (937–975)

- Han du Nord (951–979)

Le monastère Shaolin

A quelques dizaines de km à l’est de Luoyang se dresse le complexe du fameux temple de Shaolin, fameux pour ses moines soldats et son art martial (un Kung Fu très rapide comme dans Kung Fu Panda). Avant d’aller plus loin et pour la petite histoire, ce temple est devenu une grosse entreprise commerciale et l’abbé actuel est englué dans une série de scandales (incluant femme(s), enfant(s), maîtresse(s), argent, …).

Le monastère date du Vème siècle et fut fondé en l’honneur d’un moine indien, Bodhidharma, venu prêcher le bouddhisme en Chine. Ce moine aurait également développé l’art martial fameux, le kung-fu shaolin pour protéger le monastère des brigands. Il s’agit d’un art martial très rapide, exigeant beaucoup de souplesse, la maîtrise du souffle et utilisant une dizaine d’armes (lances, sabre, poignards, fouet, fléau d’arme, etc.). Le temple continue à entraîner l’élite de cet art (mais a perdu tout ses pratiquants étrangers à cause de la crise CoVid). Nous avons eu droit à une petite démo, évidemment mais trop rapide pour de bonnes photos (re-regarder Kung-Fu panda pour avoir une idée).

Le monastère est détruit ou incendié à plusieurs reprises et la dernière reconstruction date des années 1980 (avec encore de nombreuses rénovations après).

Et de très beaux arbres qui ont survécu aux malheurs du monastère. Un gingko biloba de plus de 1500 ans. Deux arbres enlacés (un pin et un frangipanier) depuis 500 ans. Et les trous que vous voyez dans l’écorce furent faite par la main des moines s’exerçant au combat shaolin (maintenant les arbres sont protégés des touristes).

Enfin, le cimetière des moines, appelé la forêt des pagodes qui comptait plus de 500 stupas/pagodes.

La géopolitique des cartes

J’aime les cartes, elles nous apprennent beaucoup et ce ne sont pas mes lectrices et lecteurs (ancienne)s guide(s) ou scout(es) ou profs de géo et d’EDM qui me contrediront. Or voici quelques éléments de la dernière (grosse) polémique en la matière.

Ici, ils viennent de publier les nouveaux manuels scolaires pour l’année 2023-2024 incluant la nouvelle carte du pays…

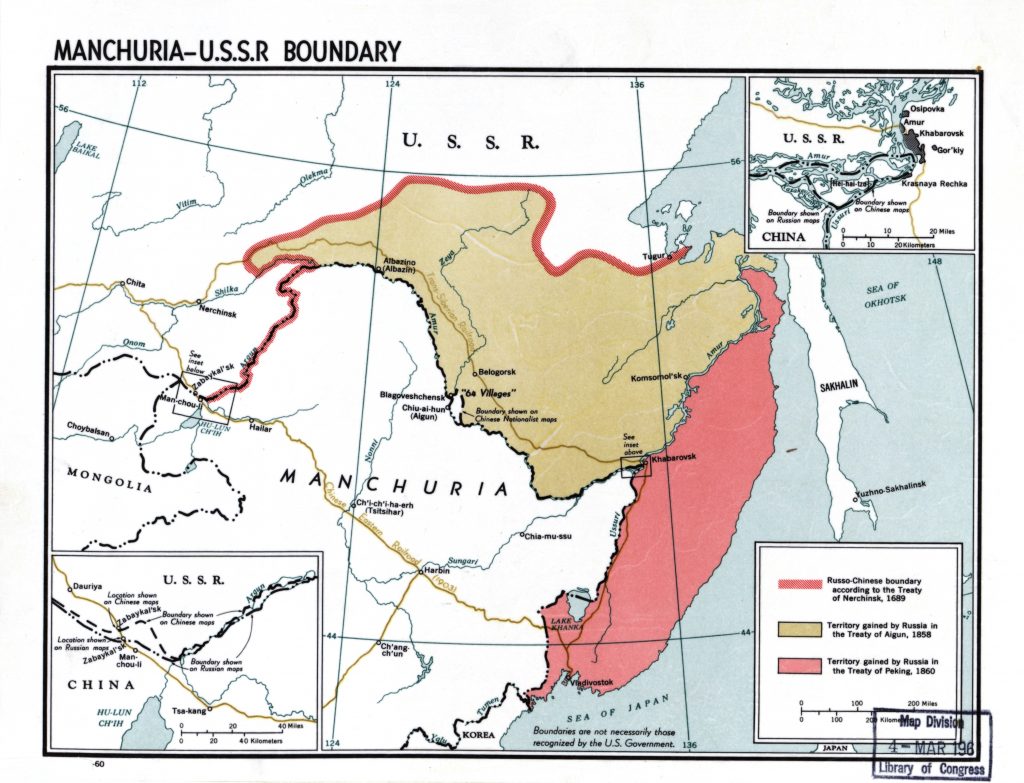

Qu’est-ce que cette carte a de particulier ? Elle reprend dans les frontières nationales les ambitions territoriales du pays (et non simplement des faits reconnus par le droit international – les points rouges sur la carte du haut): Inde (Aksai Chin au nord est du Pakistan et Arunal Pradesh à l’est du Bhoutan), Népal, Bhoutan se font allègrement grignotés mais aussi (et plus surprenant), la Russie (l’île de Bolchoï Ussuriysky sur le fleuve Amour à la pointe est de la Mandchourie). Et bien sûr, les neufs traits polémiques deviennent 10 (pour mieux englober l’Île !) et font réagir l’Île, l’Indonésie, le Vietnam et les Philippines.

Les ambitions territoriales d’un pays, c’est une chose; les réclamations diplomatiques c’en est une autre (même si l’Inde est prête à en venir aux mains et renforce sa frontière) mais là où j’ai un sérieux problème c’est que toutes les étudiantes et tous les étudiants vont étudier cette carte et elle deviendra un fait acquis dans leur imaginaire collectif, dès le plus jeune âge… car ils n’ont pas l’autre point de vue.

En parlant avec un prof (de physique) qui donne cours à l’École centrale ici à des gens d’ici, il dit que leur compétence sont excellentes techniquement parlant (nous parlons d’ingénieurs) mais ils sont perdus quand il leur parle de critiques, d’expériences, d’essais et d’erreurs… Ils n’ont pas du tout l’habitude de ce genre de remise en question…

Suite à cela, je me suis penché plus sérieusement sur le petit atlas que j’avais acheté et quelques (non-)surprises nous y attendent :

- Le Sahara occidental (au sud de Maroc) apparaît comme indépendant;

- Chypre est unifiée;

- Le Haut-Karabakh (enclave arménienne en Azerbaïjan) n’est pas représenté comme tel (complètement inclus dans l’Azerbaïjan);

- L’Ukraine apparaît dans ses frontières d’avant 2014;

- Les territoires palestiniens sont inexistants.

Une vision géopolitique…

Repères sur l’histoire du pays – 2

Les dynasties Han

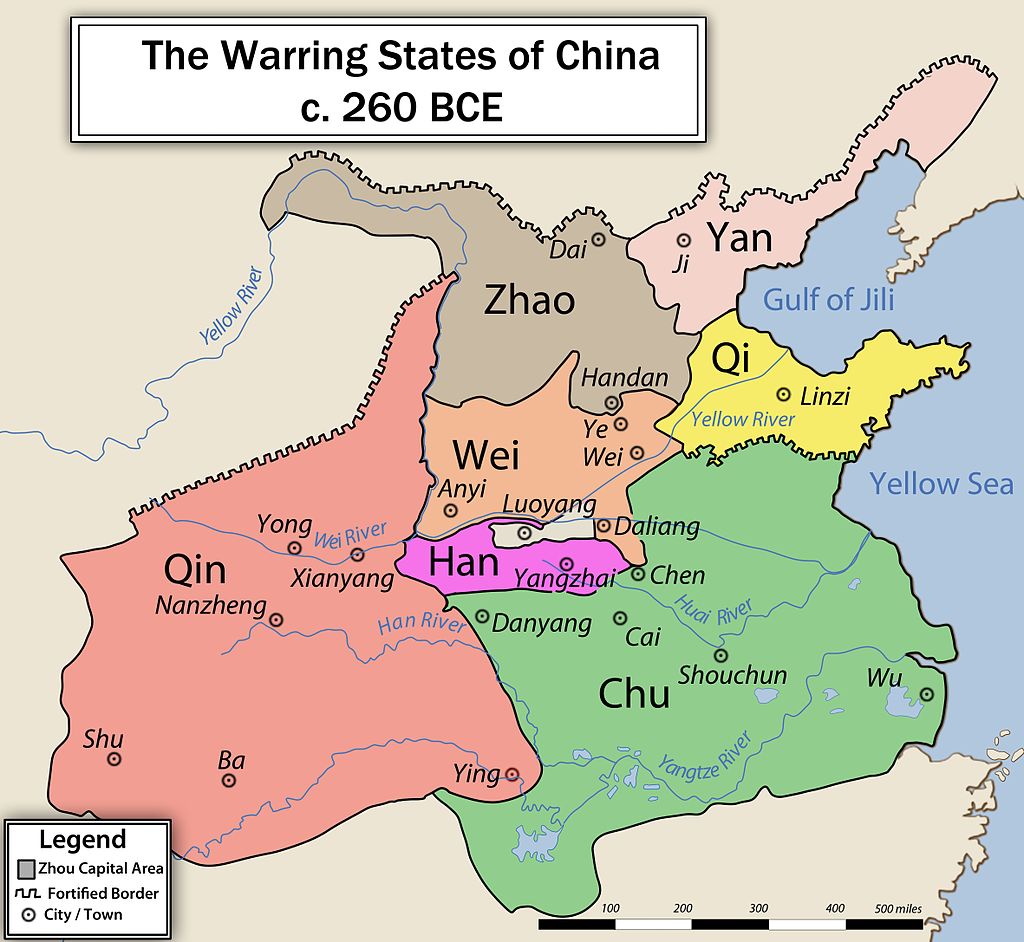

J’ai vu le (très mauvais) film qu’est le dernier Astérix. Outre que, bien sûr, notre ami J.C. n’a jamais mis les caligae en Chine (ça se serait su et nous aurions eu de sa propre plume : De Bello Sinensio), la partie « chinoise » du scénario, y compris la carte qui est plusieurs fois reprise, fait référence à une période révolue depuis longtemps en 45 avant J.C (l’autre J.C.) : la période des Royaumes combattants. Cette période où 9 royaumes se disputaient l’hégémonie c’est bien achevé en 221 avant notre ère par le contrôle de Qin She Huang Ti, premier empereur et unificateur du pays.

La période suivante dans la chronologie chinoise est appelée « Dynastie des Han » (subdivisée en 2 périodes : la dynastie des Han occidentaux ou antérieurs avec leur capitale à Chang’An aujourd’hui appelée Xi’An – que j’avais visité en début d’année à un millier de km au Sud-Ouest de la capitale actuelle; et la dynastie des Han orientaux ou postérieurs dont la capitale était située à 250-300 km à l’est de Xi’An d’où leur nom d’orientaux).

Les dynasties des Han représentent l’âge d’or de l’histoire chinoise d’où notamment le fait que la majorité ethnique s’appelle encore toujours « les Han ». C’est une période où l’Empire se consolide (contrairement à ce que laisserait entendre le film). Une administration impériale centrale se met en place ainsi qu’un contrôle des provinces avec notamment des sortes de missi dominici (un millénaire avant Charlemagne !) appelés ici ceshi.

Un système éducatif se met aussi en place pour former les fonctionnaires (les lettrés) indispensables à la gestion de l’Empire. Ce système très compétitif, avec des examens assez fameux, semble avoir perduré jusqu’au régime actuel.

Cette période voit le développement du culte de l’empereur avec également le développement d’une religion taoïste (qui est, au départ, plus une philosophie ou une morale de vie) avec notamment une vénération de la « Reine-mère de l’ouest » et des mouvements socio-politiques d’inspiration taoïste aux doux noms de « sourcils rouges » ou « turbans jaunes », …

C’est la période du développement de la route de la Soie avec donc l’extension vers le centre de l’Asie et notamment la découverte du bouddhisme qui s’y était déjà implanté à partir de l’Inde.

C’est enfin une période de grand développement des arts (notamment littérature et poésie), des sciences (cartographie, astronomie, mathématiques, historiographie, …) et des techniques (papier, gouvernail, brouette, …).

Là où le film n’a pas tout à fait tort, c’est à propos de l’impératrice. En effet plusieurs femmes auraient détenu le pouvoir durant cette période dont Wang Zhengjun juste avant son fils Cheng (32 à 7 avant notre ère), soit bien la période visée par le film.

Pour en revenir aux Romains, c’est bien sous les Han que des contacts semblent établis avec l’Empire romain. Une ambassade est envoyée pour établir un contact avec Rome en 97, mais elle est arrêtée à la cour des Parthes, qui ne voulaient manifestement pas voir les Chinois discuter avec leurs ennemis Romains. Le Livre des Han Orientaux évoque l’empire occidental (appelé Da Qin), et notamment une ambassade romaine arrivée à la cour Han en 166, envoyée par l’empereur An-dun (sans doute Marc Aurèle). Cela n’est pas mentionné dans les sources romaines, qui n’évoquent jamais l’empire Han. Il s’agirait sans doute de marchands romains plutôt que de vrais représentants de l’empereur de Rome.

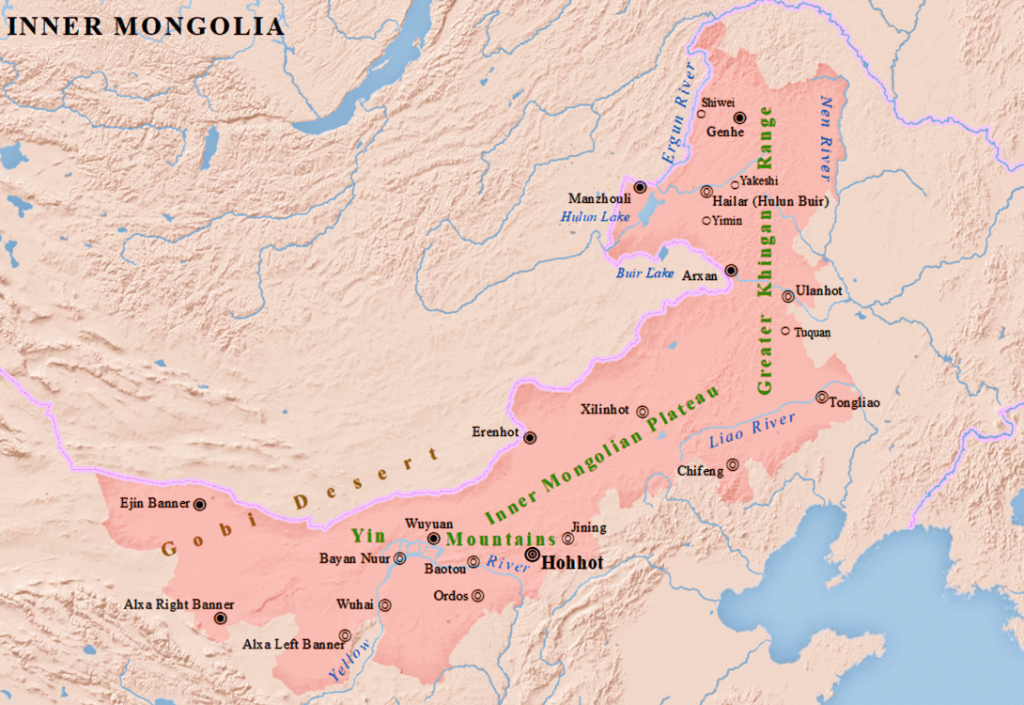

Mongolie intérieure – 1

Un petit trip que j’avais essayé de faire plusieurs fois mais qui était à chaque fois annulé. Mais voici, cette fois ça y est. Bon, nous parlons bien de la Mongolie intérieure, chinoise, qui forme la frontière sud et est de la république de Mongolie (capitale ? la plus froide des capitales du monde : Oulan Baator).

Après quelques heures de TGV, arrivée à Baotou. Une ville moche… On va dans un restaurant, sans doute spécialisé mariage et kitsch, mais je peux y confirmer (et ce sera pareil pour la suite du séjour) deux éléments déjà signalés: plus on va vers le nord, plus les portions sont importantes et moins c’est épicé.

Puis départ vers le désert.

Un brin de géographie

Mais d’abord un peu de géographie pour comprendre le pays. Il s’agit d’un croissant avec les pointes vers le nord et dans le centre duquel se trouve un second croissant, pointes vers le sud, formé par une boucle du fameux Fleuve jaune.

Les principales villes et, du coup, la population, se concentrent autour du fleuve. Au sud du croissant: un désert, le second plus grand du pays après celui de Gobi (nord-ouest). Au nord du fleuve, après une petite chaine de montagnes pas très hautes, le grassland (pays de l’herbe) ou la steppe.

Désert

Donc départ vers le sud-ouest pour le désert. En fait, comme partout ici, une espèce de parc d’attraction touristique aux portes du désert.

Voici l’aspect « parc d’attraction »:

Une autre attraction pour touristes : la petite balade à dos de chameau (combien de bosses ?). Alors, comme vous le voyez, j’ai essayé. C’est relativement confortable entre les deux bosses du chameau, juste un peu large (les jambes sont très écartées). Son pas est souple et rythmé mais bien à l’aise…

Petite remarque à propos du panneau. Tout (ou presque) est bilingue : chinois – mongol. Vous pouvez voir une écriture issue de l’écriture persane qui a donné également l’écriture arabe (du temps du grand empire de Gengis Khan) mais verticale. C’est essentiellement pour les touristes. En effet, il existe encore des écoles en langue locale, mais il y a un fort effet d’acculturation : pour trouver un boulot, il faut avoir fait ses classes dans une école chinoise… Donc la jeune génération ne parle plus, ne lit plus la langue locale.

Je m’éloigne un peu des « attractions » pour découvrir le désert.

Une dernière photo avant de quitter le désert : nous avons retraversé le Fleuve jaune (dont on voit ici la vallée) et sur ce versant nord, des essais de replantations pour tenter d’enrayer l’avancée du désert.

A suivre…

Repères sur l’histoire du pays – 1

A la demande de ma fille aînée, Victoria, je m’en vais jeter quelques repères, subjectifs et incomplets sur l’histoire de ce pays-continent. Beaucoup de dates anciennes ne correspondent pas à un événement et sont donc sujettes à caution. Les sources concernant les dates des plus anciennes dynasties ne sont pas cohérentes.

| Préhistoire | ||

| 1,7 millions d’années (paléolithique) | Les premiers restes d’individus de l’espèce Homo sont découverte ici en 1965 dans la province de Yuannan (sud, frontière du Myanmar, Cambodge et Vietnam) | |

| 500 000 à 300 000 | Homme de Pékin (Homo erectus) |  |

| 200 000 | Invention de la soie | |

| Néolithique | -5000 av. J.C.: traces de culture du riz -2700 à -2300: culture Majiayao (bronze) -2100: dynastie Xia (mythique ?) dans la partie centrale du pays | |

| Histoire | ||

| -1570 à -1045 | Dynastie Shang ou Yin (toujours dans le centre du pays, sur la côte); premiers caractère reconnus de l’écriture chinoise. | |

| -1045 à -256 | Dynsatie des Zhou occidentaux puis orientaux (déplacement de la capitale) Confucius (551-479) et naissance du taoïsme | |

| -475 à -221 | Période des Royaumes combattants (9 royaumes se battent pour l’hégémonie du territoire) |  Par Philg88 — Travail personnel, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11900403 |

| -221 | Qin She Huang Ti unifie les royaumes dans un premier empire qui donnera son nom au pays (Qin). Ce royaume s’étend jusqu’au pied de l’Himalaya. Armée de Terracotta. |  |

| – 206 à + 9 | Dynastie des Hans occidentaux |