La dernière dynastie

La dynastie Qing est la dernière dynastie à régner sur l’Empire du Milieu. Ce ne sont pas des Han (ethnie majoritaire) mais des Mandchous descendant des Jurchen du nord-est du pays qui en formèrent les empereurs. Ceci dit, les mandchous seront plus une caste autour de l’empereur qu’une réelle ethnie.

La transition entre la dynastie Ming et la dynastie Mandchou dura plusieurs décennies et fut essentiellement l’œuvre de Nurhachi et de son fils Huang Taiji (qui prendra le nom de Grand Qing – le nom de Qing représenté par le caractère 清, alliant 水 (eau) et 青 (bleu) et associant ainsi la dynastie à l’élément aquatique, par opposition au « feu » des Ming).

C’est la dynastie mandchou qui impose sa coiffure (avec la fameuse longue tresse des Dupon-td-s dans Le Lotus Bleu) : le devant du crâne rasé et les cheveux restants à l’arrière, noués sous forme de natte. Cette exigence, conçue comme un témoignage de loyauté, est vécue par une partie de la population chinoise comme une humiliation (sans doute un gros faux pas de Hergé de rappeler cela mais le peuple derrière les Dupon-td-s en rit).

Au milieu du XVIIème siècle (règne de Shunzhi de 1638 à 1661), l’empereur entame un importante politique de fermeture du pays, ne laissant pour le commerce international que le port de Macao. Étrangement, c’est pourtant à cette même époque que les premiers jésuites s’implantent en Chine et certains deviennent conseillers du palais impérial jusqu’à leur bannissement et l’interdiction de prêcher en 1724.

Le XVIIIème siècle est l’âge d’or de la dynastie Qing : progrès dans l’agriculture, développement des techniques et augmentation de la population, expansion territorial maximale (avec notamment le Tibet, le Sichuan, la Mongolie et le Xinjiang). Cependant de nombreuses révoltes doivent être matées (contre la corruption des fonctionnaires impériaux notamment) et, par exemple, celle de la secte du Lotus blanc (un amalgame de groupuscules d’origine pseudo-bouddhistes – blanc et pas bleu, n’en déplaise à Hergé).

Déclin de la dynastie et tentative de modernisation

A la fin des guerres napoléoniennes, l’Angleterre (et les puissances occidentales en général) cherchent de nouveaux débouchés commerciaux. Quoi de plus tentant que le grand marché de l’Empire du Milieu ? Surtout que ce dernier produit soie, thé et porcelaines très prisés en Europe. Les commerçants européens font pression sur leurs dirigeants pour que ceux-ci fassent pression sur l’Empire pour ouvrir le commerce. Le seul commerce qui s’impose est le commerce, en contrebande, de l’opium (produit au Bengale sous domination de la Compagnie britannique des Indes orientales).

L’action d’un commissaire impérial contre l’importation illégale d’opium entraîna la mise sur pied d’une armada britannique, qui intervint en Chine et vainc, avec une certaine facilité des troupes chinoises pourtant très supérieures en nombre, grâce à une supériorité technique (première guerre de l’opium). La Chine fut contrainte de signer, en 1842, le traité de Nankin, premier d’une série de « traités inégaux » (dont Mr X. parle encore douloureusement dans nombre de ses discours; il en veut toujours à l’occident pour cette humiliation) : l’Empire cédait Hong Kong aux Anglais, et l’ouverture de plusieurs ports au commerce international. L’humiliation de la Chine, sur les plans militaire et politique, aboutit à entamer très nettement le prestige des Qing. Au plan intérieur, la dynastie est affaiblie également par des catastrophes naturelles et par nombre de révoltes pour l’écrasement desquelles, elle demande l’aide des puissances occidentales.

Ceci mène à d’autres traité inégaux et l’ouverture de concessions (zones administrées par la puissance étrangère) pour l’Angleterre, la France, les États-Unis, l’Allemagne, le Japon et même la Belgique, situées essentiellement dans les villes portuaires (Shanghai, Canton, …). En 1856-57, les puissances étrangères voulant renforcer la sécurité de leurs concessions, entament de nouvelles interventions militaires, de nouveaux traités inégaux (notamment avec l’Empire russe) et la destruction du fameux Palais d’été dont j’ai déjà parlé.

L’Empereur Xianfeng meurt en 1861, son fils et successeur, Tongzhi, n’est encore qu’un enfant de cinq ans. C’est là qu’entre en scène la fameuse impératrice douairière Cixi, ancienne concubine de Xianfeng et mère du nouvel Empereur. Elle organise un coup d’État pour écarter le conseil des huit régents. Elle exercera la réalité du pouvoir jusqu’à se mort en 1908 (peut-être un autre articulet lui sera consacré…). Sous son règne, plusieurs hauts fonctionnaires impériaux se feront les avocats d’une modernisation du pays, en intégrant les leçons et la technologie occidentales. Armes et machines occidentales sont acquises, tandis que des usines à l’occidentale sont construites et que des militaires étrangers sont engagés pour entraîner l’armée. Ce mouvement, désigné sous le nom d’« Auto-renforcement » (自強運動), prône outre la mise sur pied de forces terrestres et navales modernes, celles d’écoles techniques et la création de bureaux de traduction pour la diffusion, en interne, des ouvrages scientifiques occidentaux. Le pays cherche également à s’ouvrir aux cultures extérieures en envoyant ses élèves étudier à l’étranger.

A la fin du siècle, une nouvelle guerre oppose le pays à la France (qui coule les bateaux tout neufs qu’elle venait de livrer !) et au Japon qui entame une politique d’expansion (le royaume de Ryūkyū – archipel situé entre le Japon et Taiwan -, sous suzeraineté chinoise en 1879, la péninsule de Corée et Taïwan lors de la première guerre sino-japonais de 1894-1895).

Cixi, qui règne au nom de son fils puis de son neveu, Guangxu, qu’elle déclarera en 1898 « incapable de régner », fait face à de plus en plus d’opposition nationaliste (contre les ingérences étrangères mais aussi contre l’emprise mandchoue). Avec notamment à partir de 1898, un ensemble de sociétés secrètes mystiques et nationalistes, désignées sous le nom collectif de Poings de la justice et de la concorde (ou « Boxers ») qui agissent contre les étrangers, les symboles de modernité et les chrétiens chinois, multipliant les attaques et les meurtres. L’impératrice Cixi est convaincue un temps de soutenir les Boxers, vus comme des armes contre la domination étrangère. Les autorités impériales laissent les Boxers envahir Pékin et assiéger les légations étrangères (ambassades), provoquant une réaction des Occidentaux et des Japonais. Les puissances étrangères forment l’Alliance des huit nations qui intervient militairement en Chine : en réaction, la cour impériale déclare la guerre à la coalition, mais subit une défaite militaire, tandis que les Boxers sont dispersés. L’affaire se termine par la signature du protocole de paix Boxer et le payement de lourds dommages de guerre, cette nouvelle humiliation s’ajoutant au discrédit de la dynastie Qing.

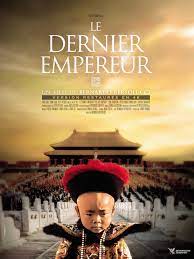

Cixi tente des réformes dont la suppression des examens impériaux. Son neveu meurt en 1908 et elle met sur le trône PuYi, le dernier empereur, âgé de 3 ans. Elle meurt dans la foulée mais la régence ne parvient pas à se maintenir et après des révoltes (une révolution !) en 1911, la République est déclarée le 1er janvier 1912.