Je l’ai déjà souvent souligné dans ces pages, le peuple d’ici est très superstition et voit des symboles dans tout (ce que l’Occident a pas mal perdu). Bien sûr, les animaux n’échappent pas à ceci. Donc commençons une petite série sur la symbolique de certains animaux.

Les animaux fantastiques

Dans les légendes d’ici, on trouve essentiellement 7 animaux fantastiques : le Dragon, le Qilin (licorne), le Fenghuang (phénix), Pixiu, Nian, le renard à neuf queues et Taotie.

Commençons par le dragon dont c’est l’année.

Le Dragon

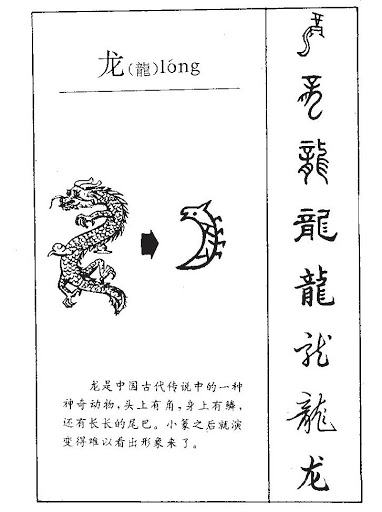

Le dragon se dit : lóng en chinois et s’écrit

Caractère simplifié : 龙

Caractère traditionnel : 龍

Sur l’image à droite, on voit l’évolution de l’écriture d’un serpent à pattes et corne vers le même animal qui perd ses pattes mais est couronné. Le caractère se retourne et puis la tête (à gauche) se sépare du corps (à droite) pour donner le caractère traditionnel et puis une évolution semble-t-il de la partie droite uniquement vers le caractère actuel.

Dragon occidental, dragon extrême-oriental

L’image occidentale du dragon peut remonter à la mythologie grecque avec des bêtes fantastiques comme Python, Ladon, l’Hydre de Lerne,… mais ce sont plutôt des êtres du type serpent dans l’iconographie de l’époque que la représentation « classique » du dragon à quatre pattes et ailé. Le mot dragon vient d’ailleurs du grec ancien δράκων, du verbe δέρκομαι, « voir, percer du regard » avec un idée claire de gardien (souvent enfermé dans un grotte ou un sous-sol).

Les mythologies nordiques, celtes, germaniques, slave renforcent cette idée d’un être chthonien, crachant du feu, plutôt maléfique et destructeur mais souvent gardien d’un trésor. Les légendes médiévales vont dans le même sens avec l’image fameuse de Saint Georges terrassant le dragon. C’est encore l’image renvoyée dans l’imaginaire actuel via le Hobbit de Tolkien ou la fameuse série Game of Thrones.

Pas de tout cela en Extrême-Orient. Les dragons d’Asie sont des êtres en général bienveillants, même si des penseurs bouddhistes ont introduit l’idée que certains dragons pouvaient être responsables de destructions suite à des affronts humains.

Autres différences fondamentales entre les dragons asiatiques et leurs cousins européens : leur forme est longiligne, et l’élément auquel ils sont le plus souvent associés est l’eau.

Dans les croyances populaires chinoises, le Dragon est donc la divinité des phénomènes aquatiques – chutes d’eau, rivières et mers – et détermine les sécheresses ou les inondations. Ils ont même parfois la réputation de maîtriser le climat, en particulier la pluie, et peuvent posséder de nombreux pouvoirs surnaturels selon la source des légendes…

Aux époques primitives, la plupart des villages, principalement ceux à proximité d’un point d’eau, se devaient de posséder un temple dédié au dragon local, afin de lui offrir des sacrifices en période de crise pour obtenir son aide ou son pardon.

En raison de sa connotation extrêmement positive, le dragon est devenu le symbole des empereurs puis par extension celui de la culture chinoise. Cependant, les autorités chinoises, craignant l’image négative du dragon en Occident, préfèrent aujourd’hui mettre en avant des «mascottes» plus sympathiques comme le panda. Pourtant, la population reste très attachée à l’image du dragon, notamment dans l’astrologie : le signe du Dragon est l’un des plus populaires et recherchés car il symbolise la puissance et la réussite.

À noter :

- Dans le milieu des triades, les tatouages de dragon ont une signification très sérieuse. Il se dit que seuls les puissants peuvent se permettre de porter de tels motifs, sinon, l’animal mythique risque de consumer le porteur non digne.

L’apparence du Dragon chinois

L’apparence du dragon oriental, et donc chinois, on l’a dit, est bien différente de celle du dragon occidental. Longiligne tel un serpent et doté de quatre pattes, il mélange les traits de plusieurs animaux : des cornes de cerf, une tête de chameau, des yeux de démon, un cou de serpent, un ventre de mollusque, des écailles de carpe, des griffes d’aigle, des pattes de tigre, des oreilles de vache.

La perle que l’on voit parfois en dessous du menton ou dans ses griffes symbolise le bien-être, la chance et la prospérité. Par contre, la plupart des dragons chinois n’ont pas d’ailes, et leur capacité à voler relève d’un pouvoir magique.

Les origines du Dragon dans la culture chinoise

Dragon en jade de la culture Hongshan . Collection du National Palace Museum.

Depuis quelques années, les découvertes archéologiques ont montré que le dragon jouait déjà un rôle majeur dans les cultures néolithiques de la Chine. Les plus anciennes représentations connues à ce jour datent du IVème millénaire avant notre ère. Elles ont été découverte en Chine du Nord, dans des sites de la culture dite de Hongshan, et en Chine centrale, dans un site appartenant à la culture de Yangshao.

Il est difficile de déterminer comment s’est forgé le mythe du dragon en Chine, et les seules réponses semblent venir des cultures primitives : il pourrait être le résultat de la fusion des totems de différentes tribus, notamment en fusionnant des animaux tels le serpent et le poisson.

Une autre hypothèse implique que le dragon chinois aurait été inspiré par le crocodile marin, plus grand reptile vivant aujourd’hui. Les crocodiles étaient d’ailleurs dans des temps anciens perçus comme une variété de dragons…

Le mythe du Dragon

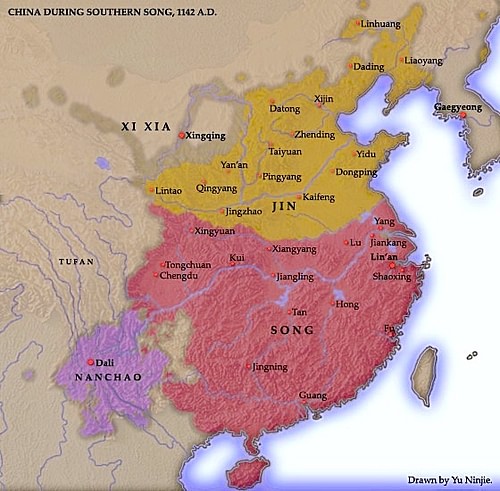

La tradition chinoise considère qu’il y a quatre grands rois dragons correspondant chacun à une des mers entourant l’Empire du milieu : la Mer de Chine orientale pour Ao Guang, la Mer de Chine méridionale pour Ao Qin, la Mer de Chine occidentale (l’Océan indien) pour Ao Run, et la Mer de Chine septentrionale (le Lac Baïkal) pour Ao Shun.

Symbole de l’Empereur

Plusieurs légendes lient les mythiques empereurs Yan Di et Huang Di (l’Empereur Jaune) au dragon chinois. Une de ces légendes dit que Huang Di utilisait un serpent pour orner son blason. Chaque fois qu’il conquérait une nouvelle tribu il ajoutait l’emblème de son ennemi au sien. Huang Di fut immortalisé en un dragon. Par la suite, le dragon est devenu le symbole des empereurs. Les anciens empereurs appelaient leurs fils « graines de dragon » tandis qu’ils qualifiaient leurs vêtements et leur trône, respectivement, de « robes du dragon » et de « trône du dragon », et, comme nous l’avons vu, l’emblème sur le drapeau de la dynastie Qing représente un dragon. Les épouses des empereurs étaient quant à elles associées au Fenghuang, le Phénix chinois. Pour différencier l’empereur de ses sujets, le Fils du Ciel était le seul à pouvoir porter des motifs de dragon à cinq griffes, image qui représente aujourd’hui la Chine dans son intégralité (le dragon à quatre griffes représente la Corée, celui à trois griffes représente le Japon).

Le dragon et les chiffres

Nous l’avons déjà dit, les gens d’ici portent beaucoup d’importance et de signification aux chiffres. Il est donc logique que le Dragon soit associé à l’un des plus positifs, le 9. C’est pourquoi le dragon est considéré comme ayant 9 attributs et 117 écailles : 81 yang et 36 yin (chaque fois un multiple de 9). Dans les palais impériaux (par exemple dans le Parc Beihai à P3kin), on peut trouver des murs à neuf dragons (ou 9 fils du dragon).

- Qiúniú aime la musique, on le retrouve sur de nombreux instruments à cordes.

- Yázì a mauvais caractère, on le retrouve sur les armes antiques.

- Cháofēng ne craint rien, il aime prendre des risques, on le retrouve à l’angle des toits de nombreux bâtiments impériaux.

- Púláo adore rugir, lorsqu’il rencontre la grande baleine, il rugit de peur, on le retrouve notamment sur les cloches.

- Suān’ní ressemble à un lion, on le retrouve sur les pieds des encensoirs ou en protecteur devant les portes.

- Bìxì ressemble à une tortue, il a une grande force et peut porter de très lourdes choses, il aime également l’écriture. On le retrouve souvent portant de hautes stèles comportant des textes.

- Bì’àn ressemble à un tigre, il est sage et peut déterminer qui est bon et qui est méchant, il apparaît dans les prisons et les tribunaux.

- Fùxì aime la littérature, il est représenté sur des tablettes comportant de longs textes et parfois sur des sceaux.

- Chīwěn possède un corps de carpe et une tête de dragon, on le retrouve à l’angle des toits, il protège des incendies.